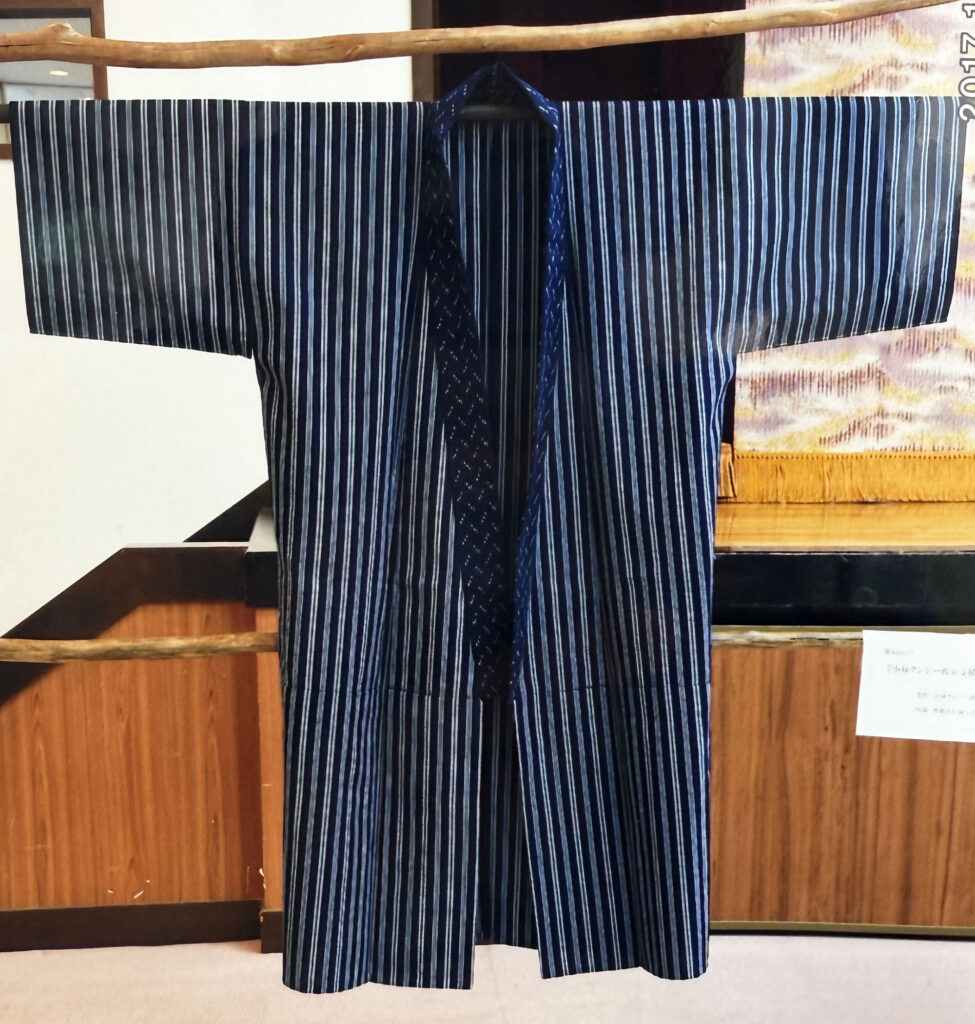

『小禄クンジー』とは琉球藍染の絣や縞などの織物で、濃紺色の地色から方言読みで『小禄紺地(ウルククンジー)』と呼び親しまれ、昭和初期まで小禄地域(旧小禄村)でたくさん織られた織物です。

はじまりは400年以上前

そのはじまりは400年以上前の琉球王国時代。

小禄クンジーに使われる木綿糸の木綿栽培が沖縄で最初に行われた場所は垣花で、1611年 沖縄の産業の恩人といわれる儀間真常が薩摩(鹿児島)から持ち帰った木綿の種子を領地内(儀間・湖城(クグシク)→後の垣花)で栽培したとされています。

1612年、薩摩出身の織女の梅千代・実千代に国王に献ずる木綿の大帯を織らせたとされ、沖縄で初めての手紡糸からの木綿織を始めたとされています。

真常は領地内に伝習所を設け生産をはじめ、小禄クンジーの元である ”小禄布”として近隣に広がり、これらが後年の琉球絣の起源となり、本土に渡って薩摩絣となったともいわれています。

繰り返し染め重ねることで生まれる藍の美しさ

小禄クンジーの特徴は深みのある濃い藍色。

沖縄本島中・北部地方で栽培されていた沖縄特産の琉球藍で、繰り返し黒に近くなるまで染め重ねることで生まれる深みのある色合いが一番の魅力です。

濃く染め重ねることで日光に当たっても色褪せしにくく、沖縄県史によると「色彩の美しいこと、容易に変色しないこと」と品質を賞賛され、小禄クンジーは多く県外へ移出されていました。

緻密で多彩な図柄

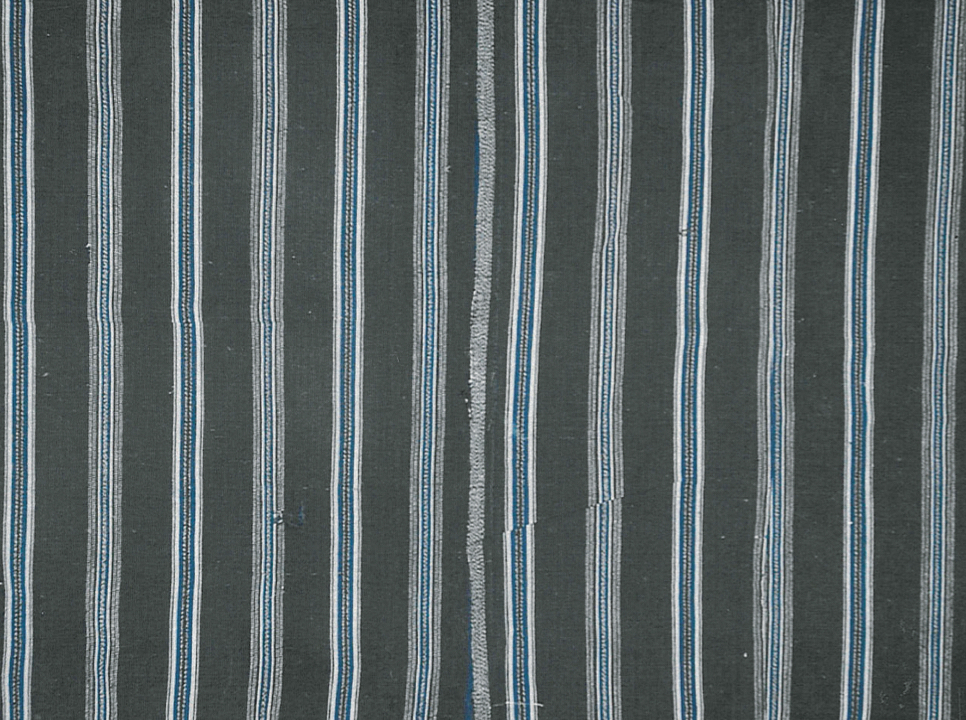

糸を染める際に糸束を別の糸で括って染まらない部分をつくり、経糸と緯糸をあらかじめ計算された配置で織り模様を編み出す「絣」と、藍染の濃淡異なる経糸と緯糸を配置して織ることで模様を編み出す「縞」を基本に、緻密で多彩な図柄が特徴です。

産業化で小禄地域の主要産物に

自家用から産業化へ

小禄クンジーのような木綿織は琉球王国時代は士族の冬物であり庶民の衣服は芭蕉布が主流でしたが、明治に入ると庶民の日常着として自家用に織られるようになります。

1900年(明治33)を境に沖縄の織物は自家用から商品としての織物へと変化したといわれていますが、小禄クンジーも色彩の美しさや品質が全国的な評価を得て量産されるようになっていきます。

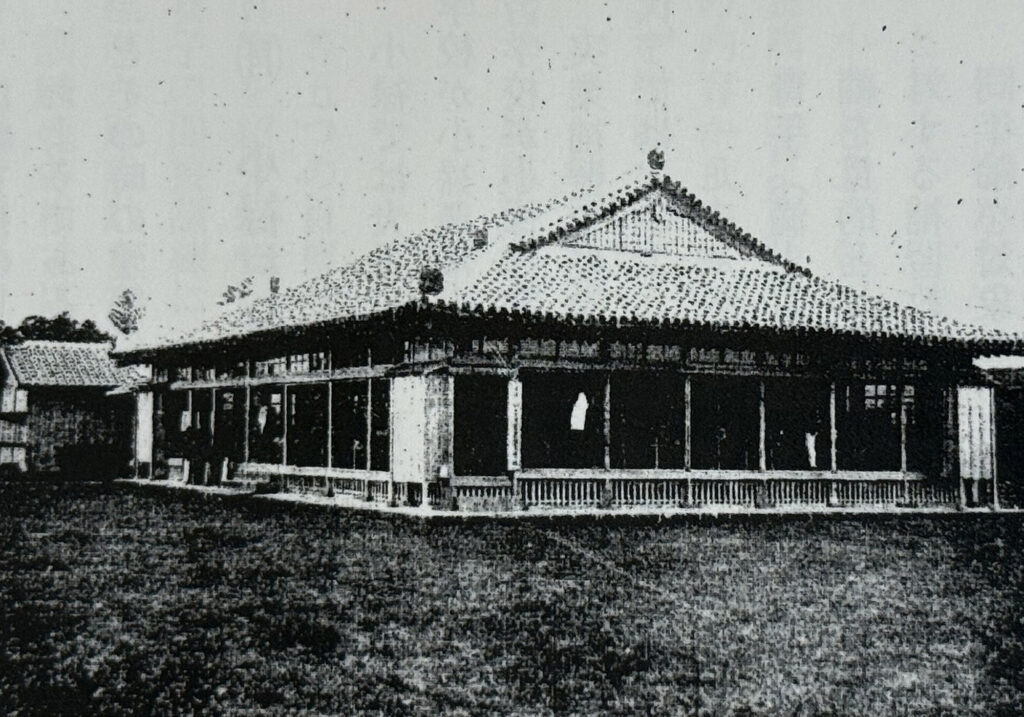

1903年(明治36)小禄間切女子実業補習学校が設立(小禄尋常小学校内。現在の赤嶺駅付近)。後に「當間の織物学校」とも呼ばれ、沖縄県内2番めの女子向け実業学校として絣織物技術の習得や機織の養成などが行われました。

1918年(大正7)の廃校までに400名近い卒業生を出し、織物業に従事、貢献したと思われます。地域の主要な産業として織物の高い品質と技術を保持・継承していくために地域で取り組んでいたのでしょう。

染と織の分業

小禄、泊、垣花の3地域では織物業が盛況となり、生産性向上のために専業化し県外移出向けに生産していたようです。

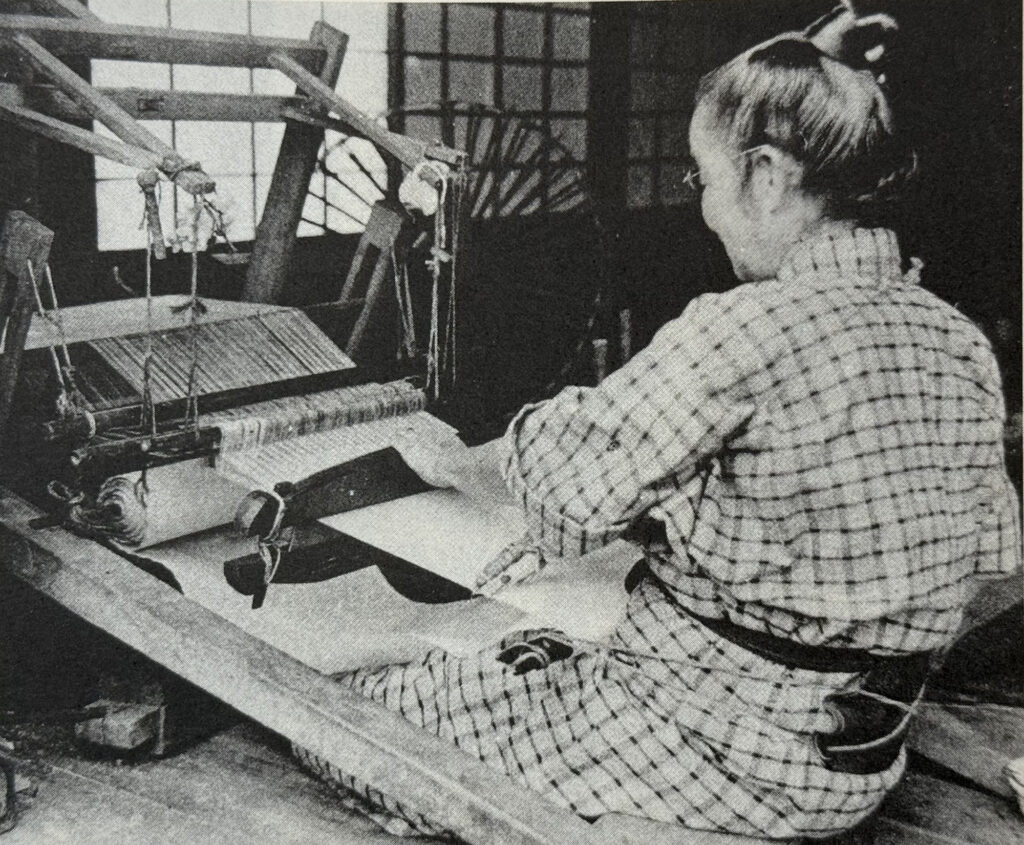

染屋(スミヤ)が元締めとなり2~3人の男性がイージ(図案)とイーチリ(糸括り)と藍染を担当。その後の細かい工程は女性の内職に任せ、そして出機で織らせるという形で分業されていました。

その頃小禄地域には、字小禄の「ヌンドゥンチ」と「徳波平(トクハンジャ)」、字田原に「アガリーグヮ」、字大嶺に「玉井」と「内玉井」、字宮城の「新安次嶺(ミィアシンミ)」、字具志の「高良小(タカラグヮー)」、字高良に「前原(メーバル)」などの染屋があったようです。

括る人、染める人、織る人と分業化され、効率の良い家内産業へと発展していきました。

機織りは女性の高い現金収入

宮城誌や具志字誌などには、「機織」の職種は女性にとって高い現金収入であり親も畑仕事をさせるより機織をすすめた、とあります。

「朝から晩まで織っていたよ」などの証言もあり、ほとんどの家庭で早朝から晩遅くまで機織りの音が聞こえていたそうです。一家に一台は織り機があったのでしょうか、小禄地域の多くの女性が機織に携わっていた様子がうかがえます。

沖縄民謡の「三村節」の一番歌には小禄を中心に機織が盛んだった頃の様子がうたわれています。(ゆいレール小禄駅のメロディにもなっています。)

♪ 小禄、豊見城、垣花 三村

三村ぬあんぐわたぁが

揃と〜てぃ布織い話し

綾まみぐなよ もとかんじゅんど〜♪

衰退と戦後の環境変化

昭和に入り、小禄クンジーは次第に生産が落ち込んでいきました。

要因としては1931年(昭和6)の満州事変勃発以降、木綿糸の入手が厳しくなったことや、小禄地域における生産拠点の一つとなっていた宮城の「安次嶺機織共同作業所」が1937年(昭和12)頃に廃業したことなどが考えられます。そして時代は沖縄戦へと移っていきました。

戦後の環境変化で消滅の危機に

沖縄戦後は小禄クンジー(織物業)を取り巻く環境が大きく変わりました。

戦争によって紺地を染める人がいなくなってしまったこと、紺地自体もその多くが焼失してしまい染と織を分業化していた構造上、一方が無くなると存続が難しく、産業としての小禄クンジーは消滅の危機に陥ったのです。

また小禄地域は米軍の土地接収によってその多くが米軍基地となり、軍作業に従事する人が大半となりました。機織をしていた女性は軍作業に従事する男性の代わりに農作業に出るなど地域の生活環境が大きく変化し、織物業や染屋が復興することはありませんでした。

しかし、戦火を逃れ家庭に残っていた着物などもあり、これらが後年の小禄クンジー復活の糸口へと繋がっていきます。

織られなくなった小禄クンジーをもう一度

戦後、織物産業が復興することなく時は流れ、小禄クンジーは一部の人が知り得るものとして残っていましたが、織技術を保持した方々を中心に1985年(昭和60)に「クンジーをもう一度」の声が上がり、そこから21年の年月を経て少しずつ息を吹き返していきます。

織技術保持者による教示と復活への一歩

1985年(昭和60)小禄クンジーの消滅を危惧し、織技術を保持した方々(指導者3名)がJA小禄(現JAおきなわ高良支店)で教示をはじめました。その翌年1986年(昭和61)には小禄南公民館主催による指導者3名を中心とした座談会が開催され復活への一歩を踏み出します。

しかし、肝心の藍染(紺地染め)の技術指導ができる人が見つからなかったこともあり、復元への道が絶たれた状態となりました。

1989年(平成元)「小禄紺地、消滅の危機」とした新聞記事が掲載され、記事を見た小禄地域の方から小禄南公民館に小禄クンジーが7点寄贈されます。

1991年(平成3)には小禄南公民館講座「おろくの歴史を訪ねる講座I」で小禄クンジーが取り上げられたのをきっかけに再び復元の意気が高まります。当時は小禄クンジーを実際に織ったことがある織技術者がご存命で、講座にも参加されていました。

1994年(平成6)には小禄南公民館を中心に各字自治会、各婦人会へアンケートが実施されましたが復元まで至らず、その後12年間は大きな動きがない状態が続きます。

小禄南公民館講座に参加した受講生により2007年『小禄クンジー研究会』が発足

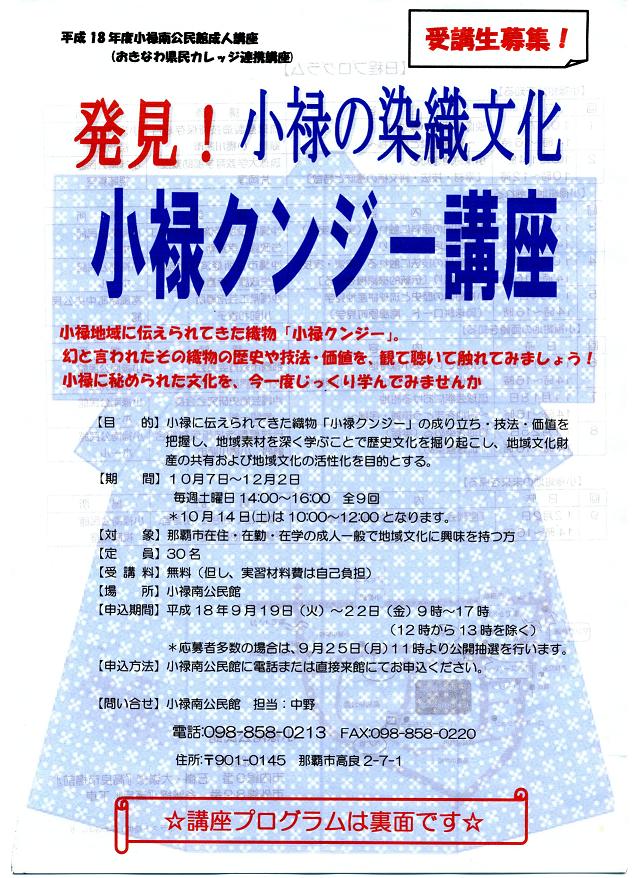

2006年(平成18)小禄南公民館講座「発見!小禄の染織文化 小禄クンジー講座」が開催(全9回)され、50名を超す受講申込みがありました。講座開催にあたり、関係者への聞き取り調査や文献調査、小禄クンジー分解設計調査なども行われました。

そしてこの講座を取り上げた新聞報道により復元への機運が高まり、講座に参加した受講生を中心に『小禄クンジー研究会』が発足。1985年(昭和60)からの「小禄クンジーをもう一度」の声から実に22年の歳月を経ての実現となりました。

沖縄戦でその多くが焼失してしまったクンジーですが、戦火を逃れ奇跡的に残っていたものもあり、寄贈またはお預かりして調査し、記録に残し、研究に役立てています。

図案や色合い、経糸・緯糸など織物としての調査のほか、持ち主の方にはそのクンジーにまつわる ”物語” (経緯など)も聞き取り、記録しています。

研究会発足から今年(2025年)で18年、そして「クンジーをもう一度」の声から40年。現在では20数名の会員が在籍し、糸染めから織り、そして仕上げまで研究会で一貫して行っています。

沖縄戦後、消滅の危機となった小禄クンジーは、当時機織りをしていた人、クンジーを戦火から守り残した人、もう一度地域の伝統染織を織っていきたいと思う人、そんなたくさんの人々の想いが経糸と緯糸となり、再び小禄地域の伝統織物文化としての復活に向けて、歩みを進めています。

『小禄クンジー調査報告書』小禄クンジー研究会

『大嶺の今昔』改訂版 那覇市字大嶺向上委員会(2008年2月発行)

『宇栄原字誌』那覇市宇栄原自治会(2024年4月発行)

『具志字誌』那覇市具志自治会 (2019年3月発行)

『宮城誌』那覇市字宮城自治会(2006年9月発行)

『会報ガジャンビラ 第9号』うるくの歴史と文化を語る会(2008年6月発行)

『おろくの歴史を訪ねる講座 第5回 幻の小禄紺地(クンジー)』小禄南公民館主催 (1991年11月開催)

動画でもぜひご覧ください!

小禄クンジー研究会

作業所:那覇市小禄5-4-6 字小禄自治会館内

活動日時:毎週水曜 14:00-17:00

※お問い合わせは字小禄自治会館までお願いします

098-857-8112