(写真は入選した屋冨祖さん(中央)と小禄クンジー研究会の皆さん。後ろが入選した作品 / 写真提供:小禄クンジー研究会 金城さん )

琉球王朝時代から戦前まで旧小禄村で織られていた『小禄紺地(ウルククンジー)』をご存知ですか?

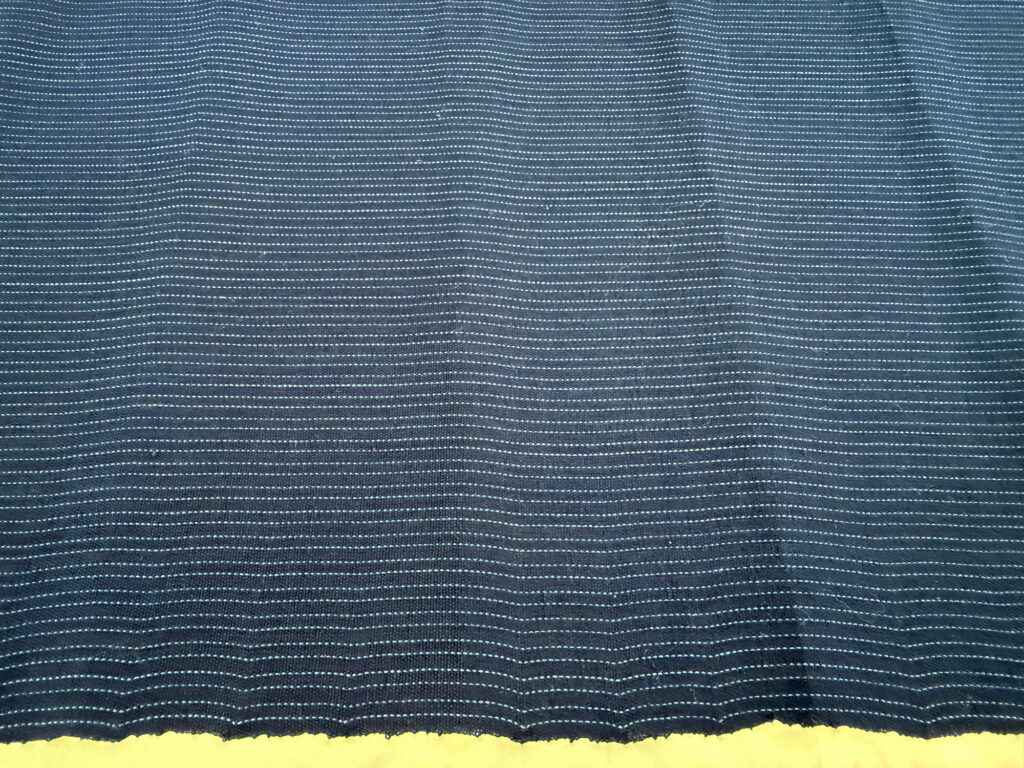

『小禄クンジー』は琉球藍染の絣や縞などの織物で、濃紺色の地色から方言読みで『小禄紺地(ウルククンジー)』と呼び親しまれ、昭和初期まで小禄地域でたくさん織られていた織物です。

沖縄戦以降、その継承が絶たれていましたが「地域の貴重な文化の復活を」と2007年に『小禄クンジー研究会』が発足され、会員の方々によって継承されています。

先日開催された第76回沖展の織物部門にて、小禄クンジー研究会・理事の屋冨祖さんの作品が入選しました!屋冨祖さん、おめでとうございます!

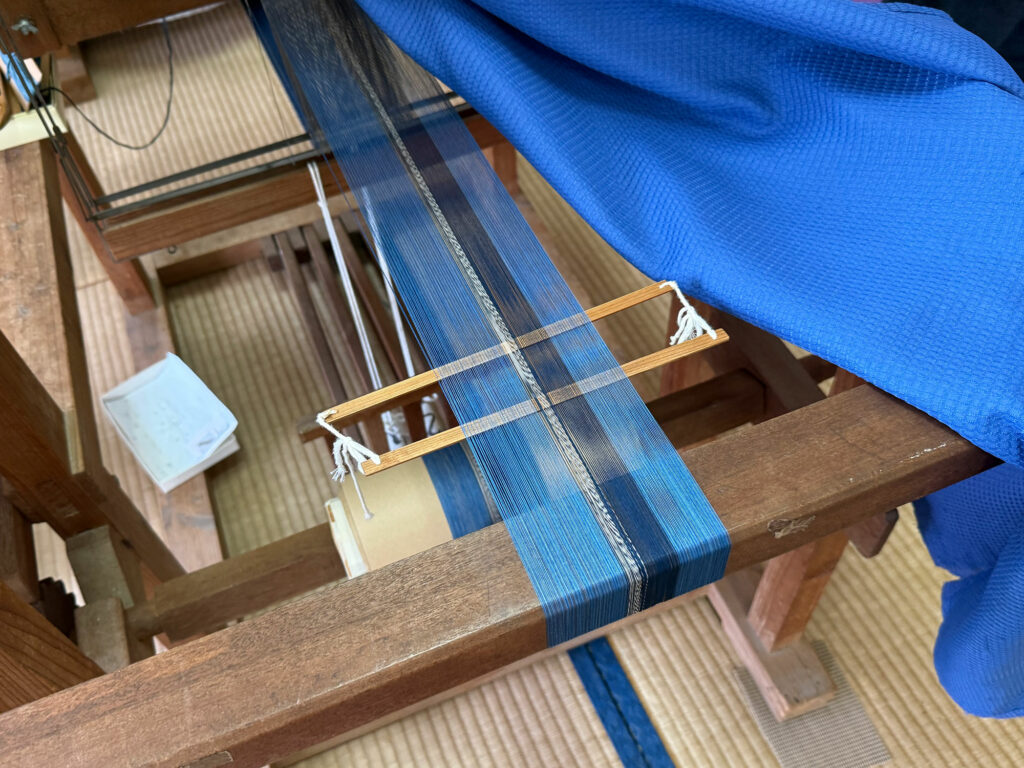

今回の作品は、糸染めから始まり、織物にして作品(着物/今回は仮仕立て)として出品するまで半年ほどかかったそうです。

「小禄クンジーの着物を作ってほしい、とご注文をいただきまして、織り上がったタイミングと沖展のタイミングが合ったのでご注文者様の許可を得て出品させていただきました。」(屋冨祖さん)

深みのある濃い藍色が本当に美しく、今回の着物は ”平織り” で模様が入ったものではないので尚更に濃い藍の美しさが際立っているように感じました。

「藍の色が濃く綺麗に染めることができたので、本当に嬉しくて楽しく織ることができました。私の名前で出品はしていますが、研究会のみんなに協力してもらって出来上がった作品です。」(屋冨祖さん)

手染めなので同じように染めてもどうしても色の出方に微妙な差異が出てしまうそうで、織り上がりにその差異を感じないように糸をブレンドするようにして織るのが ”織る人の腕” なのだそうですが、その ”ブレンド加減” も研究会メンバーのアドバイスを聞きながら仕上げたそうです。

『小禄クンジー』のはじまり

小禄クンジーに使われる木綿糸の木綿栽培が沖縄で最初に行われた場所は垣花で、小禄間切になる半世紀ほど前の1611年、沖縄の産業の恩人といわれる儀間真常が薩摩(鹿児島)から持ち帰った木綿の種子を、彼の領地内(儀間・湖城(クグシク)→後の垣花)で栽培したとされています。そして織女に国王に献ずる木綿の大帯を織らせたとし、沖縄で初めて木綿織を始めさせたといわれています。

小禄は王国時代から織物の盛んな地域で、那覇近辺の代表的な木綿織物生産地の一つとして戦前は小禄地域の主要産物だったようです。

小禄地域の大切な文化として、小禄クンジーの歴史や、どのようにして小禄地域で織られていたかなど、今後詳しくご紹介していきたいと思いますのでお楽しみに。みんなで勉強していきましょうね。

『小禄クンジー研究会』の発足

小禄クンジーは戦前まで小禄地域の主要産物であり有望な収入源でしたが、戦後は染める人たちがいなくなったことや紺地が焼失してしまったこと、軍作業に従事する人が増えてしまったことなどからその継承が絶たれてしまいました。

1985年以降、「小禄クンジーの復活を」と幾度となく機運が高まりましたがうまくいきませんでしたが、2006年度小禄南公民館成人講座「発見!小禄の染織文化 小禄クンジー講座」が開催され、参加した受講生により現在の『小禄クンジー研究会』が発足。「小禄クンジー復活」の声は21年を経て2007年に実現したのです。

「長い間復活に向けて頑張ってこられた先輩の皆様のおかげです。」と屋冨祖さん。

そして現在も字小禄自治会館の敷地内にて活動を続けています。

会員は16名ほどで、毎週水曜日(14:00-17:00)に活動しています。

帯などのほか、洋服(かりゆし)のパーツとして使用されたり、小物やバッグなどにして地元地域のお祭りなどで販売されているそうです。

小禄クンジーは、糸染めから織り、そして作品が出来上がるまで複雑な工程であり、長い期間を要するため、その全てを習得するのはとても大変なこと。そのためこれまで小禄クンジーを復活させようとしても模索しながらだったため、思うように続かなかったのだそう。

現在の小禄クンジー研究会には、経験豊富な屋冨祖さんのほか沖縄県認定の伝統工芸士の方もおられ、そうしたメンバーが教えあいながら技術を共有していることで続いている、とある会員の方が教えてくださいました。

これからも小禄クンジーを残していくためにも、この技術の継承がとても大切ですね。地域みんなで、考えていかなくては…と思います。

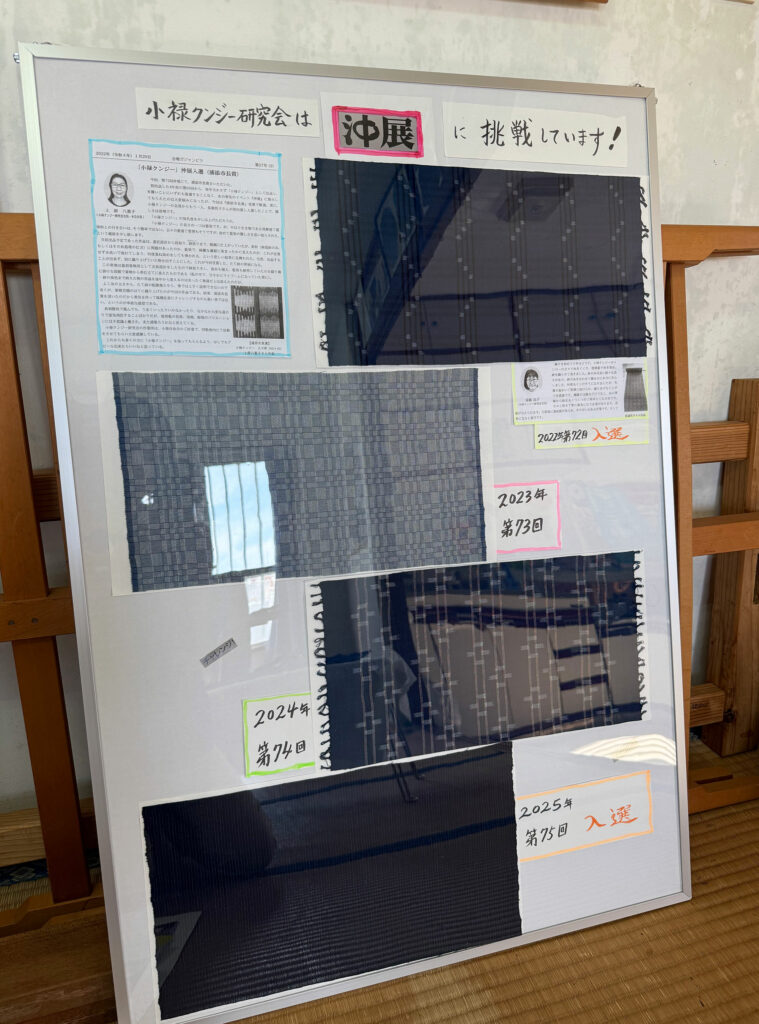

『沖展』への挑戦は続きます!

小禄クンジー研究会として『沖展』への挑戦は今後も続けていくそうです。

「入選などによりメディアで取り上げていただけることで、小禄クンジーを知っていただく機会になるので今後も挑戦していきたいと思っています。励みにもなりますし」(屋冨祖さん)

戦後、一旦継承が絶たれたこともあり、小禄地域でもクンジーを知らないという方も多いと思いますので、こうした機会にもっとクンジーのこと、研究会のことを知っていただきたいですね。

そして、今回の沖展入選作品は今現在、着物の仕立て屋さんにて本仕立ての作業に入っているそうです。

出来上がるまで、まだしばらく時間がかかるそうですが、着物のご注文者は地元・小禄の方ということで、着物の納品時にぜひ取材させていただき、着物のお披露目をしていただきたい…と目論んでおります。

どんな素敵な着物に仕上がっているか、楽しみですね!

素敵なコースターを織ることができますよ!

「小禄クンジー調査報告書」小禄クンジー研究会

「小禄村合併70周年 ウルク今昔」那覇市歴史博物館

「具志字誌」具志自治会

小禄クンジー研究会

作業所:那覇市小禄5-4-6 字小禄自治会館内

活動日時:毎週水曜 14:00-17:00

※お問い合わせは字小禄自治会館までお願いします

098-857-8112