地域を守る神聖なウタキや、生活用水を汲むだけでなく祈りをささげる場にもなっていたカー(井戸)など、うるくにはたくさんの文化財があります。

街のあちこちに点在する歴史スポットは、普段は通り過ぎてしまいがちですが、昔のうるくの面影が残る貴重な場所です。

小禄を巡る”うるくまーい”で、見慣れた街のなかに残る 昔のうるくを見つけたい!

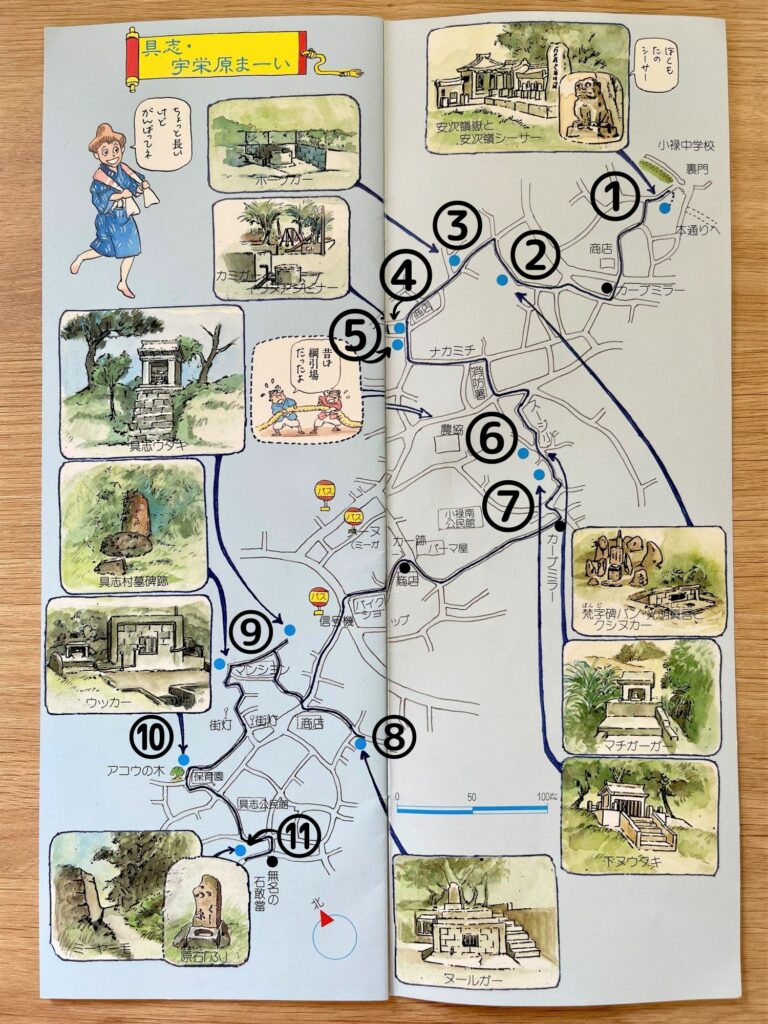

ということで、小禄の歴史を感じるスポットをまとめた「歴史散歩マップ 小禄まーい」のなかから、今回は『具志・宇栄原まーい』を歩いてみました。

那覇市内にある文化財の所在地をまとめたマップシリーズ。

地域別の冊子になっており、小禄のほか首里まーいや真和志まーい、那覇まーいがあります。

また、那覇市全体の文化財をまとめた「かいせつ編」もあります。

那覇市役所10階の文化財課などで販売中。(各100円 / 税込)

歴史散歩マップ「小禄まーい」と「かいせつ編」を手に、具志・宇栄原まーいのスタートです!(今回は宇栄原方面から具志に向けて歩いていきます)

マップの発行が1991年なので、「商店」や「マンション」などの目印は、1991年当時のものということになります。

①安次嶺嶽と安次嶺シーサー→②クシヌカーと梵字碑バン・光明真言

最初の文化財は『安次嶺嶽と安次嶺シーサー』!

ということで、小禄中学校の裏側のあたりへ。

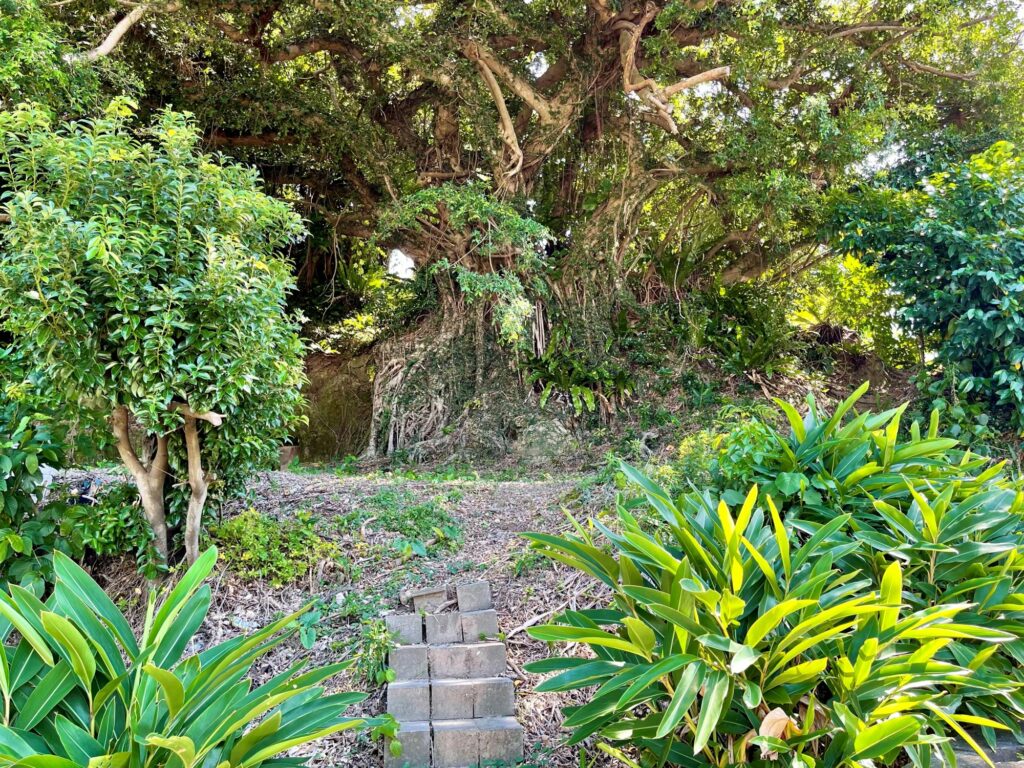

住宅街の角を曲がると、急に木々の生い茂る森が現れました。そんなに大きな森ではないと思いますが、学校裏とは思えないような雰囲気。

マップの目印付近で安次嶺嶽と安次嶺シーサーを探してみるものの、それらしきものが見あたりません……。

もしかして、ここ?

手作りらしき階段があり登れるようになっていますが、その先には何もないように見えます。

「歴史散歩マップ かいせつ編」を読んでみると『安次嶺嶽と安次嶺シーサー』は、戦後の土地接収のためこの場所に引っ越してきたとのこと。「もとの御嶽の場所が開放され、再び戻る日も近い」と書いてあるので、すでに元の場所に戻ったかもしれませんね。

その後調べてみると、安次嶺嶽は「アウキラノ御イベ」という神様がまつられているそうで、戦前までは安次嶺集落(現在の航空自衛隊那覇基地のあたり)にあったとのこと。

もともと御嶽のあった場所は、現在は「赤嶺緑地」として整備されているそうなので、後日行ってみました。

モノレールからもよく見える、赤白チェックのタンクがある場所です。

国道331号線沿い「航空隊前」のバス停そばにある階段を上ると『安次嶺嶽』があり、『安次嶺シーサー』にも会えました!

安次嶺シーサーは、御嶽のそばにあった洞から悪いものが出てこないよう、にらみをきかせて村を守っていたそうで、どことなく険しい表情にも見えます。

接収から30年以上たってようやく元の場所に戻った石獅子は、今も地域を守るためここに座っているのでしょうね。なんだかとてもありがたい気持ちになります。

さて、森を後にし、マップ上で「商店」となっている建物へ。

今は道場になっていますが、壁に直書きされた文字をよく見ると商店だったころの痕跡が残っています!!

「冷凍肉一切」そして「はきもの」など日用品も売っている”まちやぐゎー(商店)”だったのでしょう。こういうところに以前の面影を見つけると、この建物が過ごしてきた長い年月を感じますね。

きせ整形外科さん裏の道を通り、続いての文化財に向かいます。

クシヌカー、そして梵字碑に到着しました。

『クシヌカー』は、宇栄原で最も神聖なカー(井戸)といわれたそう。

「降りガー(ウリガー)」という、下に降りる形の井戸になっていたそうです。

そして、クシヌカーの後ろには、ミステリアスな雰囲気の石が並んでいます。

なんだかとても神秘的な光景!文字のようなものが刻まれている石もあります。

右側の石に刻まれているのは「バン」と読む文字で、真言宗ではこの1文字で「金剛界大日如来」という仏様を表すのだそう。日本語とは違う不思議な形をしていますが、古代インドの文字が日本に伝わりそのまま残ったものだそうです。

また、左側の薄い長方形の石に書かれているのは、光明真言というお経とのこと。光明真言の全文をこのように記したものは県内でも珍しく、沖縄に入ってきた仏教と庶民の繋がりを知るうえで大変貴重な文化財なのだそうです。

しかし、この石。

いつ、誰が、なんのために立てたのか、まったくわかっていないのだそう。

「井戸に身投げした親子を供養するために建てられた」なんていう悲しい伝承もあるようですが、果たして本当なのでしょうか??

③ホーグガー→④イリヌアシビナー→⑤カミガー

不思議なものを見た後のふわふわした気持ちが抜けないまま、次の文化財へと向かいます。

禅宗のお寺・円星寺さんのすぐ隣に、続いての文化財『ホーグガー』があります。

看板では「ホーグモーカー」になっていました。

昔は宇栄原はいくつかの班に分かれており、班ごとに違う井戸を利用したそうで、ここは、主に3班の人たちが利用した村ガーだそうです。

そしてボーグガーを過ぎると、続いての文化財があります。

『イリヌアシビナー』とは「西にある広場」という意味で、昔はどの村にもこうしたアシビナーがあったそう。昔は集落の人が集まって会議をする場所として使われたそうです。

また、宇栄原には組踊があったそうで、祭りの際に組踊を披露する場所としても使われたそう。

きれいな芝生に植物もあり、なぜか鉄棒もありました。

イリヌアシビナーのすぐ隣には『カミガー』があります。

看板ではミージマカーになっていました。

『カミガー』は、地面を縦に掘って作られた堀井戸で、宇栄原で神事に使う水を汲んだ井戸だったそうです。

イリヌアシビナーとカミガーを過ぎ、宇栄原のバス通りに向かうこの道。宇栄原の真ん中を貫くので「ナカミチ」と呼ばれているそう。

ヒンプンのある美しい沖縄民家もあり、昔から宇栄原地区の中心的な場所だったのかもしれません。

⑥マチガーガー→⑦下ヌウタキ

JAおきなわ高良支店のある通りに出ました。

マップによると、通ってきた道のあたりに消防署があったようです。現在「宇栄原3丁目」となっているバス停に、消防署があった頃の名残を発見しました。

以前は「消防署前」という名前だったようですね。

JAおきなわ高良支店がある通りは、昔は綱引場だったそう。

沖縄では、旧暦の6月25日に地域の繫栄や豊作を願って綱引きを行っていた村が多く、今でも続いている地域もあります。他にも8月の十五夜に行う地域もあるそうです。

横断歩道を渡り、続いての文化財『マチガーガー』に向かうため、マップにあるスージ小を探しますが、なかなか見つかりません。しばらくうろうろしていると、民家の横に1人がやっと通れるような細い道が。

子供のころなら探検気分でわくわくするような道ですが、大人になってこういう道を通るのはちょっと勇気がいります。笑

恐る恐る通り抜けてみると…ありました!

このあたりは昔の地名を松川といい、松川にあるカー(井戸)なので『松川ガー(マチガーガー)』というそうです。今では井戸の形はなく、拝所として残されているようでした。

今の宇栄原は、松川と宇栄原がくっついてできたそうですが、マチガーガーはそんな「松川」の地名が残る唯一の場所なのだそうです。

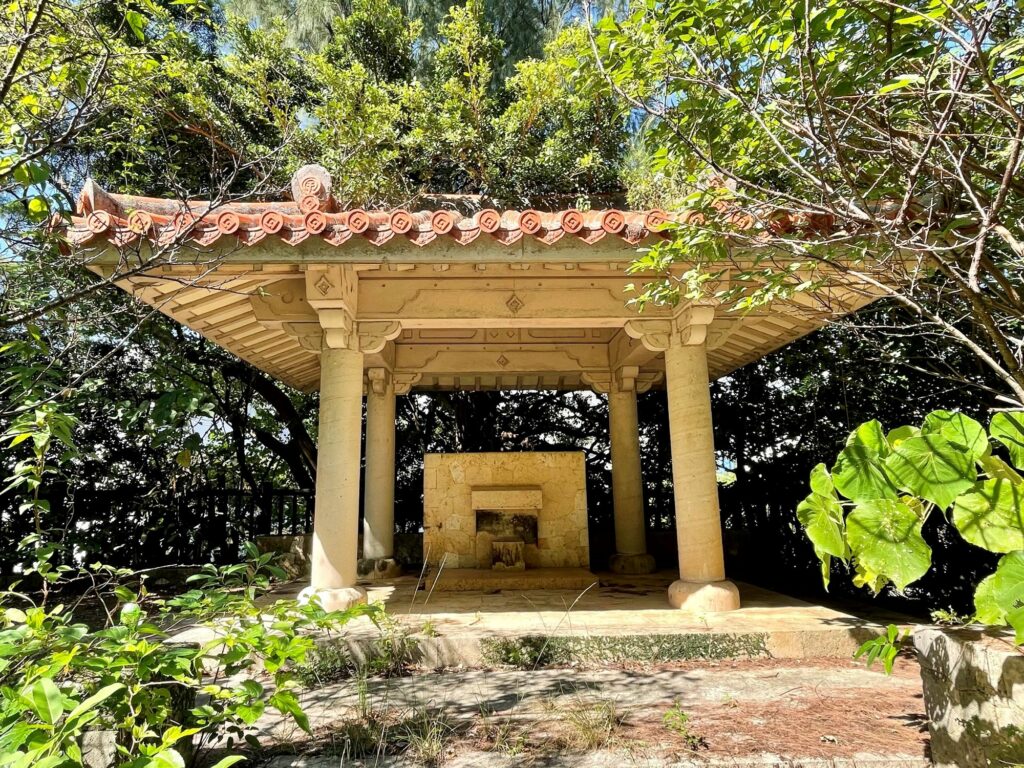

マチガーガーの後ろは「高前原公園」になっていて、公園内に続いての文化財『下ヌウタキ』があります。

琉球王府が作った歴史書「琉球国由来記」にでてくる「松川御嶽之殿(まつがわうたきのとぅん)」という場所が、ここだと考えられているそうです。

また、昔は宇栄原にはたくさんの武士がいたそう。

武士といっても、兵士ではなく「腕っぷしの強い屈強な若者」という意味だそうで、その武士たちは、ここで毎晩のように空手の練習をしていたそうですよ。

『具志・宇栄原まーい』は後編に続く!

ここまで、昔のうるくを探しながら宇栄原の街を歩いてきました。

大昔のうるくや少し昔のうるくなど、街のあちこちに昔の痕跡を見つけることができました。

個人的に気になったのは、謎の梵字碑にまつわるミステリー。

情報をお持ちの方は、ぜひ編集部までお寄せください!

この先も興味深い歴史スポットがたくさんありましたよ~。

さぁ、続きは後編でご覧ください!

【具志・宇栄原まーい】

那覇市宇栄原・具志

『具志・宇栄原まーい』のルートをGoogleマップに表示しました。

青:『具志・宇栄原まーい』のルート

紫:文化財

赤:その他のスポット

★下記の2箇所は道が細く、Googleマップに反映されないため実際に歩いたルートとは異なります。

・バス通りから⑥マチガーガーに向かうすーじ小

・⑩ウッカーに降りる階段

紫色のピンをクリックすると、各文化財の説明が表示されます。

↓『具志・宇栄原まーい』を歩く際にぜひご活用ください!↓

【後編はこちら】

うるくまーいで歴史発見!『具志・宇栄原まーい』で昔のうるくを探してみた【後編】

動画でもぜひご覧ください!